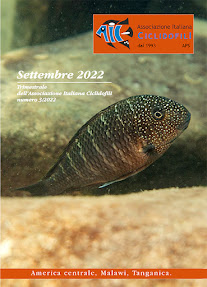

Ciclidi del Malawi: Il genere Labeotropheus

Articolo scritto da Luca Balzani

Famiglia: Cichlidae

Sottofamiglia: Pseudocrenilabrinae

Genere: Labeotropheus

Il nome Labeotropheus deriva dal latino ed è traducibile come tropheus

dalle grandi labbra, labeo fa riferimento alla analoga famiglia dei

ciprinidi.

Il genere Labeotropheus è suddiviso in due grandi specie quella del

Labeotropheus fuelleborni in onore del Prof. Dr. F. Fuelleborn e quella

del Labeotropheus trewavasae in onore di Dr E.Trewavas.

Il Labeotropheus fuelleborni ha una

chiara preferenza per un habitat roccioso caratterizzato da un

substrato privo di sedimenti e con un manto algale che copre il duro

substrato (copertura biologica) contenente molte fibre di alghe

fermamente attaccate. Si può anche trovare in mucchietti di roccie in

mezzo alle spiagge sabbiose, specialmente nei punti esposti alle onde.

Il L.fuelleborni ha subito un processo di adattamento per vivere nei

tratti superiori dell’habitat roccioso, sviluppando due caratteristiche

particolari. Una di queste caratteristiche, che condivide con il

congenere Labeotropheus trewavasae, è un ampia bocca ventrale abbinata

ad un notevole e carnoso “naso”.

Quando si tiene il pesce sottosopra, si vede che la bocca è una linea

dritta che attraversa la larghezza totale della testa. La sua posizione

ventrale permette al Labeotropheus di nutrirsi in una posizione quasi

parallela alle rocce, con il corpo che forma un angolo di circa 30°

rispetto al substrato. Il Labeotropheus rimane dunque in stretto

contatto con il substrato mentre tagliuzza le alghe.

Sia il naso che il mento sono callosi, probabilmente a causa del

continuo contatto con il ruvido substrato durante la nutrizione. Il

naso, fruttato come una leva, permette di fare leva nel mentre la bocca

afferra l'alga filamentosa. Questo effetto combinato permette così di

strappare le alghe afferrate con la bocca. Questa tecnica di nutrizione

non solo gli fa risparmiare energia ma permette anche al Labeotropheus

di rimanere in stretto contatto con le rocce, riducendo in tal modo il

rischio di essere spazzato via delle acque turbolenti. Inoltre gli

fornisce una maggiore quantità di alghe (attaccate più saldamente) che

possono essere raccolte usando le tre o più file di denti tricuspidi

delle mascelle più esterne; questo metodo di nutrizione è così

effiecente che le alghe vengono completamente rimosse, lasciando dei

visibili graffi nella copertura biologica. La grande taglia comunemente

osservata dei L.fuelleborni (una lunghezza totale massima di circa 18

cm) può essere un’indicazione degli effetti benefici del "naso".

In posti dove la turbolenza delle onde è massima, le alghe sono

fortemente ancorante al substrato e raccoglierle richiede non solo delle

mascelle forti, ma anche un maggiore sviluppo del “naso”. I

Labeotropheus che vivono in tali aree hanno un naso più prominente

rispetto agli individui che si nutrono dalle copertura biologica. Più

fortemente e più frequentemente il naso viene premuto contro il

substrato e più sembra crescere in larghezza. E più cresce in larghezza

più l’angolo di nutrizione che il pesce può tenere con il substrato è

piccolo. Simili stimolazioni di crescita possono essere notate nei

ciclidi con labbra più carnose, così come i Placidochromis milomo e i

Chilotilapia euchilus. La seconda caratteristica che assicura ai

L.fuelleborni una posizione (fisica) stabile in questo habitat è il suo

corpo letteralmente compresso. Insieme ad un’estesa pinna dorsale, che

si comporta come una vela, rendendolo più stabile e meno in balia della

corrente.

I maschi di L.fuelleborni difendono il loro territorio con gran vigore,

specialmente contro i maschi conspecifici. Le femmine e i maschi

non-territoriali si congregano in gruppi e si nutrono nelle parti più

alte dell’habitat. Il L.fuelleborni non frequenta zone più giù di 35

metri di profondità. Ciò significa che la popolazione degli habitat

rocciosi separati dalle acque più profonde di questa, sono praticamente

isolate. Questo può aver portato a molte varianti di colore di questa

specie.

La colorazione della femmina non varia molto nell’intera gamma della

specie. Per via della particolare forma, la colorazione può essere di

minore importanza nel riconoscimento del compagno. Ciò può anche

spiegare i morfi arancioni (O) e quelli arancioni a macchie (OB)

presenti sia nei maschi sia nelle femmine. Se una femmina può

riconoscere un con-specifico solo dalla sua silhouette, la riproduzione

potrebbe in teoria avvenire senza la presenza della colorazione nel

maschio.

Altre importanti funzioni dei colori brillanti sono l'espressione del

dominio su un territorio, della disponibilità del luogo di deposizione,

il segno dell’essere sano e prestante del maschio.

Certamente la riproduzione con dei maschi non colorati è lontana dalla

situazione normale, ma è comunque presente un piccolo numero di maschi

OB (“gatti marmellata”/”marmalade cats”).

In qualche luogo più del 50% delle femmine può appartenere al morfo

ob/o; solitamente questo avviene in posti dove il L.trewavasae non è

presente; ad esempio nelle isole Mbenji e Chinyamwezi. A mbenji il raro

morfo O del maschio è visto solo occasionalmente. In tali posti il

L.fuelleborni penetra anche nelle regioni più profonde, di solito

abitate dal T.trewavasae. La classe a macchie arancioni della femmina

può essere un esempio di colorazione di mimetizzazione, specialmente tra

le rocce nelle aree più profonde. Si vede più spesso nel T.trewavasae

che vive una vita più nascosta in tali aree.

Per quanto riguarda la riproduzione il Labeotropheus è inusuale tra gli

mbuna. Le uova sono fertilizzate fuori dalla bocca della femmina

(Trewavas & Konings 1992). Dopo che la femmina ha depositato qualche

uovo, il maschio, che la segue, le fertilizza nel substrato. La

femmina, nel frattempo, disegna un grande cerchio e poi raccoglie le

uova nel suo passaggio di deposizione, immediatamente prima di

depositare il suo prossimo gruppo. La prole, che viene lasciata per la

prima volta dopo 3 settimane, trova rifugio dentro la bocca della

femmina per almeno un’altra settimana (Schonen, 1979). Gli egg-spots

(ocelli) nella pinna anale del maschio sono proporzionalmente i più

piccoli (in confronto alla taglia adulta del pesce) tra quelli osservati

negli mbuna, mentre le uova sono tra le più grandi.

Il Labeotropheus trewavasae è un mbuna piuttosto comune in molte zone lungo le rive rocciose del lago.

Assomiglia alla sua specie congenere, L. fuelleborni, in quasi tutti

gli aspetti anatomici, ma ha un corpo più affusolato e preferisce acque

più profonde , infatti la maggior parte di loro è stata vista tra i 5 e i

10 metri di profondità. Il suo corpo allungato gli permette di

penetrare in piccoli buchi e crepe tra le rocce. È specializzato nel

raschiare e raccogliere alghe dalla superficie ricca di sedimenti e si

nutre prevalentemente dalle facce verticali e dalle parte inferiore

delle rocce.

La sua tecnica di nutrizione e l’ accoppiamento sono simili a quelle descritte sopra per L. fuelleborni.

In alcuni reef è presente solamente il L. trewavasae ed è interessante

osservare che in questi casi, lo stesso, presenta un corpo più massiccio

rispetto agli esemplari delle coste rocciose adiacenti dove vivono

entrambe le specie del genere. La profondità del corpo può variare in

maniera considerevole in questa specie. A Chirwa Island vicino a

Chilumba ad esempio, grandi esemplari arancioni di L. trewavasae

assomigliano a L. fuelleborni sia nella taglia che nella forma.

Il L. trewavasae ha una distribuzione molto ampia. Si trova sulla

maggior parte delle coste rocciose eccetto a Mbenji Island. E’ presente

in alcuni luoghi dove il L. fuelleborni è assente, come ad esempio a

Jalo Reef, Taiwanee e Linganjala, rispettivamente a nord e ad ovest di

Chizumulu.

Sono rari i casi dove i maschi sia di L. fuelleborni che di L.

trewavasae sono interamente blu, per esempio, a Mara Rocks, Chilucha e

Minos Reef in Mozambico. Nella maggior parte degli altri reef è

presente una sola delle specie o esse sono di colore diverso.

Ci sono tre pattern di colore principali conosciuti per entrambi le

specie e ognuno ha un singolo pattern specifico per ogni specie.

La colorazione più comune nei L. fuelleborni è completamente blu con

delle barre distintive nei maschi territoriali. Il L. trewavasae ha

anch’esso delle specie completamente blu, ma la variante a Nkhata Bay,

per esempio, è blu cobalto e può dunque essere distinta dal L.

fuelleborni royal blu nella stessa location. A minos Reef (Mozambico) la

situazione è inversa: qui è il L. fuelleborni ad essere blu cobalto.

Il secondo pattern di colore visto in entrambe le specie è

caratterizzata da corpo azzurro con una pinna dorsale rossa o arancione

(‘red-tops’).

La terza tipologia comprende una colorazione gialla, arancione o marrone

ruggine sui fianchi, sulla pancia e/o sulla parte dorsale del corpo.

Nella stessa location entrambe le specie potrebbero avere l’arancione

sul corpo. Nel L. trewavasae ciò è limitato alla metà superiore del

fianco mentre nel L. fuelleborni è invece presente sulla metà inferiore.

A Higga Reef, Ngkuyo Island e presso la costa rocciosa a sud di Mbamba

Bay, un unico pattern di colore si verifica nel L. trewavasae che

presenta un corpo blu e un’ampia banda nera submarginale sulle pinne

anali e dorsali. Tale caratteristica non solo è unica del L. trewavasae

ma è anche limitata a queste poche popolazioni vicino Mbamba Bay in

Tanzania. Anche alcuni maschi di L. fuelleborni a Chinyankwazi Island

nel braccio sud-orientale del lago, presentano la stessa caratteristica

ma hanno una banda nera sulla dorsale e nessuna sulla pinna anale.

I tre pattern di colore principali formano parte della normale

variazione genetica delle due specie. Il colore base sembra essere il

blu in quanto questa è l’unica forma vista in quasi tutte le regioni

dove solo una delle due specie è presente.

Le altre colorazioni potrebbero essersi sviluppate per aiutatare a

differenziare tra loro le due specie quando queste si sono trovate in

contatto .

La variazione di pattern di colore è più vistosa nelle popolazioni adiacenti di L. trewavasae rispetto al L. fuelleborni.

Commenti

Posta un commento